Para Francisco, en Roma.

“Escucho y veo a Dios en cada cosa, pero no lo comprendo en lo más mínimo”

Walt Whitman

Cuando el 28 de diciembre de 1898 en el Boulevard des Capucines de Paris, en medio de una lluvia tenaz (imagino), 33 personas pagaron un franco para ser testigos de la primera proyección pública de fotografía animada creada por los hermanos Lumière, nadie imaginó que ese era el comienzo de un nuevo arte llamado Cine. Ni los propios Lummiere le tenían fe a su invento. Cuenta la leyenda que George Méliès, discreto director de un teatro dedicado a la magia y la prestidigitación, ofreció 10 mil francos por el nuevo artefacto, los Lumière se negaron a recibir el dinero no por la intrínseca fe que tenían hacia el primer cinematógrafo concebido por la creatividad humana sino porque pensaban que “no tenía ningún porvenir comercial”. No falta decir que estaban totalmente equivocados: el cine llegó a ser, por lejos, el arte más popular, innovador y original del siglo XX. ¿Cuál es el secreto poder que hace del cine una expresión tan fascinante y poderosa? Por de pronto, es un arte basado en la imagen en movimiento. Eso lo diferencia, por ejemplo, de la literatura (palabras que transmiten ideas y conceptos que requieren del esfuerzo perceptivo del lector para imaginar una realidad ficticia) o de la arquitectura (materialidad volumétrica pero estática). La efectividad del cine (su poder corrupto, en algunos casos) es que al trabajar directamente con imágenes en desplazamiento constante, penetra más profundamente en el inconsciente humano, accediendo a zonas propias del simbolismo y el arquetipo. Su material de trabajo es su carácter necesariamente ambiguo y determinante del deseo. Parte importante de su vigor latente, aún en sus formas más bastardas y mediocres, es su capacidad de despertar en el espectador el anhelo recóndito de solazarse en la ilusión de volver a ver lo que no podrá ser visto jamás: ingresar en la habitación de una mujer y contemplarla desnuda, detenerse en la dimensión carnal de sus más prohibidos lugares íntimos. Eso es algo que sólo el cine puede ofrecer. También está la aspiración narcisista de volvernos dioses por un par de horas y ver la realidad desde diferentes ángulos y perspectivas, saboreando en parte lo que Borges debió sentir en el sótano de la casa de Beatriz Vitervo. Pura ilusión, reconciliación encarnada en imágenes pletóricas de una dialéctica basada en la satisfacción y la incertidumbre, el egoísmo de complacer la necesidad de un sentido narrativo y comprensible a nuestras vidas, y el desasosiego de saberse sorprendido por lo desconocido. Ser otros sin dejar de ser uno mismo. Instauración transitoria en un mundo en constante movimiento y expansión, tanteando nuestros propios límites.

Y tal vez sea en la intersección de esas facticidades aparentemente opuestas (la búsqueda de sentido y la huida hacia lo ignorado, inocencia y maldad, la apropiación de mitos sacralizados para construir mundos desterrados del equívoco y, a la vez, el placer de la disgregación que se padece ante el desgaste corrosivo e irreversible del tiempo) en donde el Cine se asemeja o coincide, al menos en parte, con el rasgo esencial de la fe cristiana: esa necesidad (casi una exigencia) de sentido ante una realidad muchas veces inconsistente y absurda. ¿Acaso no vamos al cine para buscar respuestas o, al menos, para que nuestras preguntas se enriquezcan al verlas reflejadas en seres que nos inspiran compasión y terror? Tal vez la mayoría lo utiliza como una forma de divertimento pero más de alguno al ver una película obtuvo una revelación momentánea sobre la riqueza de la existencia. Ahí tienen a Woody Allen en Hannah y sus hermanas: un ser a punto de suicidarse que al ver una película de los hermanos Marx percibe algo inefable que lo hace desistir de su auto-desaparición. El cine, al igual que la religión, puede ser una forma de escapismo, es cierto. ¿Pero no era Baudelaire el que escribió “Embriagaos, ¿De qué? De vino, de poesía o de virtud, como queráis. Pero embriagaos”? Pues entonces reconozcamos el poder luminoso y reflexivo que contienen experiencias como el arte y la espiritualidad y hagamos de ellas fuentes efectivas para experimentar la fascinación de ser, tomar contacto con la crudeza de la realidad en su doble vertiente: apelar al apetito de ser otros (cine) y de que nuestro ser se extienda más allá de nuestra materia deleznable (religión) y, en la conjunción de ambas, sumergirse en la conciencia que imagine un sentido que rebalse su propia auto-imagen, que inunde de múltiples respuestas una misma incógnita. Al igual que en el Cristianismo, en el cine también buscamos resucitar muertos, revivir ciertas situaciones del pasado que deseamos extender, bajo el artificio del cinematógrafo, a un presente que reanime esa memoria aún no petrificada del todo. Cuando ingresamos a una sala de cine ofrendamos de manera implícita nuestro cuerpo y nuestra mente para que sea vaciada de sus prejuicios y, a la vez, sea desbordada por la representación ritual de la que formaremos parte. Aún en la descripción fílmica del desamparo y la orfandad, comulgamos con ese mensaje porque sabemos que la vida es así, pero en ningún caso es su carácter definitorio y excluyente. Ahí es en donde entramos en diálogo con las imágenes así como un creyente razona su fe como una indagación recurrente que no acaba nunca.

Pero, a todo esto, ¿que significa que una película sea cristiana? o, mejor dicho, ¿qué significa hoy ser cristiano? Sería mezquino y forzado convenir la posibilidad de enumerar en unas cuantas palabras lo constitutivo de lo cristiano. Pero, a riesgo de caer en una simplificación, diría que lo esencialmente cristiano es, por sobre todas las cosas, una promesa: la posibilidad de que la vida no acaba en la muerte, la existencia de una fe razonable que admite la posibilidad de que la realidad no es un caos sin sentido lleno de “ruido y furia” sino que debemos confiar en la intuición universal que tenemos de que no todo acaba en el breve lapso de tiempo que tenemos sobre la tierra. Y que esa realidad escatológica ( un más allá ignoto en su forma y contenido) sólo puede ser alcanzada en el encuentro con el otro. En definitiva, el cristiano nunca debe olvidar que, más allá de las tradiciones filosóficas y culturales adheridas en sus dos mil años de existencia, su profesión de fe se resume básicamente en Mateo 25, 31-46: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis…”, todo lo demás resulta accesorio ante la poderosas palabras que nos presenta el pobre de Nazareth en ese pasaje del evangelio.

Las siguientes películas resumen y rezuman algunos elementos propiamente cristianos: el encuentro insoslayable y crítico entre la carne y el espíritu, la creencia genuina (y tal vez ingenua) en un reencuentro con seres que han dejado de vivir, la sencillez y la inocencia como el acto liberador definitivo para todos los hombres, los turbios engaños de las almas solitarias que en su incomprensión ven la expresión de su propia superioridad moral, y, en fin, la posibilidad de que toda creencia no sea más que una ilusión que es posible abandonar por una existencia más humana y ordinaria. Aquí cuatro películas, cuatro formas, cuatro mundos propios que transmiten ese ámbito propio del cristianismo más interesante del último siglo, ese lugar de la experiencia tan humana de la “oscuridad luminosa” de saber sin saber, de creer en un sentido último aún ante la comprobación insistente que niega cualquier sentido, de vivir en esa tensión dramática de sabernos de carne y hueso y resistirnos a ser sólo eso.

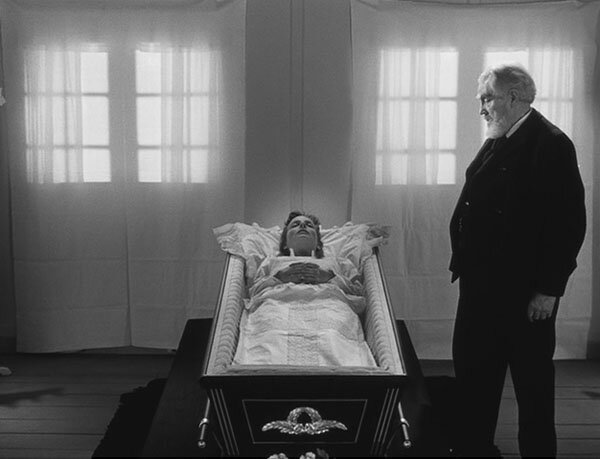

Ordet (C. T. Dreyer): Tal vez “Ordet” sea el paradigma más claro y definitivo de los logros artísticos que puede alcanza una película cristiana. Tanto por su temática como por sus elecciones formales, es una película que transpira una ética luterana, intentando oponerse a los oropeles y atavíos propios del paganismo católico que tanto censuraba. Esta elección estética de Dreyer no es sólo la transmisión artística de su instrucción familar sino que también implica una forma de entender la relación que el hombre tiene con lo trascendente: nada sabemos, nada entendemos, pero conservamos una fe que vacila entre la duda y la certidumbre ante la perplejidad de situaciones que no tienen explicación ni justicia alguna. Sin embargo, creemos en Dios porque, si bien sus designios son secretos, esconden un orden que algun día se revelarán en toda su magnitud. Más allá de esa visión contenida y colmada de misterio, “Ordet” es la historia de una familia que debe aceptar la inequidad y el absurdo de la realidad en base a una esperanza trascendental que en cualquier momento puede fracturarse y desaparecer. Sin embargo, el final de la película (uno de los más extraordinarios y discutibles de la historia del cine) rompe con cuaquier lógica humana al abrirse a una naturaleza que supera cualquier comprensión o entendimiento. El final de “Ordet” explora sin miedo ni verguenza en uno de los enigmas de la fe: ¿cómo escuchar o confiar en ese Dios que a veces parece sordo al dolor humano? Dreyer pareciera decirnos que sólo abriéndonos a la gracia de ese misterio es posible intuir, en parte, los designios arbitrarios de la existencia, y que sólo la fe inocente del loco o del niño, libres de la sospecha y el temor, son capaces de hacer intervenir a Dios, y lograr ese milagro que nadie creía posible.

Viridiana (Luis Buñuel): Hay algo en Buñuel que lo hace irresistible: su íntegra honestidad con sus obsesiones, la completa libertad en asumir su tradición católica (tuvo formación jesuita) y la capacidad de utilizar ese acervo cultural cristiano para transmitir un cine que constata la fricción constante y, a veces, despiadada entre los deseos de la carne y los intentos de santidad. Y siempre entregando (especialmente en su etapa mexicana y española) un cine de cara al espectador, nunca desdeñando ni subestimando la capacidad reflexiva de este, buscando crear un cine fresco, exuberante, rozagante de significaciones y símbolos, continuamente abierto al humor y la expresión popular. Buñuel fue un poeta que decidió ser director de cine para manchar la pantalla de realidad, oración y blasfemia. “Viridiana” cuenta la historia de una joven novicia que vive encerrada en un convento. Su intención primaria es convertirse en una monja de claustro pero recibe la llamada repentina de Don Jaime, un tío viudo y misántropo que le pide viajar a su hacienda para compartir algunos días antes de su definitivo encierro en el convento. Don Jaime, al verla después de tanto tiempo, siente una irresistible atracción hacia ella al notar el extraordinario parecido que tiene con su mujer ya fallecida. De ahí en adelante ocurren toda suerte de peripecias y situaciones que revelan la impasividad física y psicológica que provoca Viridiana gracias a la voluptuosidad de una novicia que se niega a caer en los pecados de la pasión al mismo tiempo que exuda una virgen carnalidad haciéndola aún más atractiva. La cámara de Buñuel se detiene en la deliciosa curva de sus piernas, en la fresca piel de sus brazos ocultos a medias por los tules del vestido que esconden su decencia, se ralentiza en sus pechos que sobresalen a pesar del recato de su ropaje, en sus delicados zapatos, etc. Por supuesto que “Viridiana” es mucho más que esto. También hay una crítica feroz hacia la vanidad que se esconde detrás de una mal entendida generosidad hacia los más desamparados. Pero en el suma y resta, “Viridiana” sigue hablando de lo que siempre le interesó a Buñuel: la pugna entre los valores establecidos por la sociedad y los impulsos naturales de los seres humanos que van a contrapelo de esos valores, tendencias opuestas que tienden a devorarse y a convivir en constante lucha. Es el territorio de Freud y de Sade, por supuesto. Pero por sobre todo es la poderosa herencia del catolicismo, con sus santos hirientes en actitud de éxtasis, cuerpos que se mortifican y se dominan en base a la violencia, el miedo al poder arbitrario de la pasión sin freno y sin cauce.

Diario de un cura rural (Robert Bresson): Un joven cura llega a Ambricourt, pequeño poblado francés, dispuesto a vivir su primera experiencia como párroco. Cada noche, antes de dormir, abre su diario de vida y trata de plasmar en palabras las vivencias de su primeros días en ese lugar. Escribe: “No creo hacer nada malo anotando aquí, cada día, con total sinceridad, los humildes e insignificantes secretos de una vida sin misterio”. Pasa las semanas buscando encontrar un lugar en ese lugar, un espacio comunitario que lo aprecie o lo respete. Nada. Siente el rechazo de las personas, la burla de los niños, percibe las mezquinas venganzas entre los individuos que habitan ese pueblo, los engaños enmascarados de falsa bondad. La iglesia está vacía, la eucaristía es un simulacro que apenas se sustenta en la fe impostada del pueblo y en la lastimosa persistencia de un joven sacerdote que a tientas subsiste amparándose en el diálogo interior que motiva escribir en su diario personal. Él no se siente bien, sabe que su vida es un calvario secreto que pocos reconocen porque no quieren o porque no saben mirar en el alma ajena. El párroco de Ambricourt se enfrenta a todas estas contrariedades asimilando la cruz de Cristo: con resignación y entrega, respondiendo a la maldad humana con la fuerza etérea de la Gracia, esa capacidad que todo ser humano tiene para entregarse a las manos del creador más allá de toda pérdida, de toda deseperación. Personas. Objetos. El azar. Que importa si voy morir sin ser perdonado. Todo es gracia.

La última tentación de Cristo (Martin Scorsese): Es probable que detrás de la violencia descarnada y brutal de sus más célebres películas, lo que se esconde en el cine de Matin Scorsese es la vibración testamentaria en sus más pura intensidad. Por eso no es un desatino afirmar que Scorsese tal vez sea el más católico de los cineastas americanos. Un breve repaso a su obra confirma esa impresión: en todas sus películas observamos personajes autodestructivos y oscuros, llenos de dudas y saltos al vacío buscando escapar de la deseperación con más desesperación, intentando exacerbar la conciencia alienada de sus protagonistas con la intensidad que lleva a los despeñaderos de la locura. El Dios de Scorsese es brutal tanto en sus propósitos como en sus ausencias, una entidad que consiente y, hasta cierto punto, incita al hombre a degradar su propio entorno con la intensidad de sus deseos más egoístas. Pero, y este es el quid del asunto, detrás de toda crueldad está la convicción (camuflada muchas veces) de que toda persona puede exigir la posibilidad del perdón. Y que detrás de todo intento de romper con las ataduras de la moral está la incierta conciencia de que este es el único camino que permite la reconciliación con la propia conciencia. El Cristo de Scorsese (un notable Willem Defoe) transita por los pueblos y desiertos hebreos sin tener pleno concimiento de lo que significa su misión salvífica. Avanza a tientas, retrocede, incita a sublevaciones para poco después desdecirse de su actuar, es un ser humano de carne y hueso por el que atraviesan toda suerte de inquietudes, dudas y dramas, y se estremece cuando entiende el desolador final que depara su vida. Más allá de los escándalos que suscitó la película en su tiempo (y que a los ojos de hoy se ven como la triste expresión cultural de una década reaccioanaria y lamentable) lo que queda de ella es la descripición de un hombre que es tentado para caer en el más ominoso de los pecados (rechazar el designio divino), y que vive esa desdichada opción desde la perspectiva de la víctima y el culpable, todo a la vez. No es que Jesús haya sido engañado por el Maligno en el momento de la cruz, sino que toda la finalidad de su vida y el propósito de su misión tienen sentido cuando puede elegir estar en el lugar más alejado de Dios. Hay una frase de Simone Weil que le hubiera gustado a Kazantzakis: “La imposibilidad es la única puerta que lleva a Dios. Querer lo imposible, amar el mal”. Ser el más grande de todos los hombres y, en su soledad del que no se siente comprendido, ser el más miserable. Y nosotros, como espectadores de ese descenso de Jesús somos solidarios con él no por buena voluntad, sino porque nos identificamos con su desgracia al compararlas con nuestras experiencias del día a día. Scorsese persiguió con tanto ahínco el proyecto maldito de llevar al cine esta novela porque no hay nadie como él que describa los recorridos que implica vivir en el pecado, el vicio, la culpa, y el deseo de redención. Pero, por sobre todo, el de Scorsese es el cine de la expiación, del castigo que cada uno recorre para aliviar la sensación dolorosa de vivir la transgresión original de nuestra especie.