Error en la base de datos de WordPress: [Table 'dosdispa_dos_disparos.wp_jatp_blc_links' doesn't exist]

SELECT instances.raw_url FROM wp_jatp_blc_instances AS instances JOIN wp_jatp_blc_links AS links ON instances.link_id = links.link_id WHERE instances.container_type = 'post' AND instances.container_id = 9603 AND links.broken = 1 AND parser_type = 'link'

En la primavera de 1967, Nancy dio a luz a una niña que fue wagnerianamente bautizada con el nombre de Isolde Freya y a la que luego simplemente llamaron siempre Isa. El nacimiento agravó las tensiones ya existentes entre Dick y su mujer, provocadas por las veleidades de independencia de ésta. Mientras Nancy se quedaba en casa a leer los libros que él le elegía, a escuchar la música que salía de su despacho o a esperar pacientemente que él a su vez saliera de allí, Phil se maravillaba de lo bien que se llevaban y consideraba a Nancy como la persona con más empatia del mundo. A partir del día en que ella encontró un trabajo de media jornada, ya no volvió a quedarse todo el día en casa para cuidarlo, y se asombró de que él se asombrara y luego se enfadó de que él se enfadara. Entonces Phil empezó a preguntarse si ella también no era un poco esquizoide. La presencia de la niña hubiese debido poner orden en esa situación que lo humillaba, haciéndole ver que él solo no bastaba ni para ganar el dinero de la familia ni para reemplazar el mundo entero en la vida de una mujer joven, pero Phil resultó estar más celoso de su hija que del mundo exterior: temía ser sustituido por Isa en el corazón de Nancy y por Nancy en el de Isa. Acostumbrado a tratar a su mujer como a una niña, la reprendía desde lo alto de una experiencia pediátrica que consistía sobre todo en haber tenido una hermanita muerta al nacer, drama que no pasaba un día sin evocar. Nancy le daba el pecho a la niña: Phil, por un lado, lo aprobaba, dado que su propia madre no lo había hecho, pero por otro se sentía excluido, pues no podía competir con ella en este terreno, y llegó a considerar cada uno de esos momentos como una provocación. Le hacían sentir que sobraba. Intentando restablecer el equilibrio, se armó de biberones que, a escondidas, hizo tragar a Isa, apretándola entre sus brazos y repitiéndole que él era su papá, que la quería mucho y que nunca la abandonaría. Esa doble dieta y esas reconfortantes palabras llenas de inquietud hicieron que la niña reaccionara con una huelga de hambre que, por supuesto, asustó a los padres. «Demasiadas tensiones alrededor de ella», declaró el médico, sin sospechar que aquel diagnóstico dictado por el sentido común hundía al padre en angustias de culpabilidad y resentimiento: «Soy un paranoico», se quejaba; y, diez minutos más tarde: «Me he vuelto a casar con una loca».

Para tranquilizarse, hurgaba en el botiquín y tomaba pastillas. Las tomaba también para estimularse, para darse ánimos, para enfrentarse a los demás, para trabajar o descansar, para dormirse o despertar. Decían que era un drogadicto, y con razón, pero, aunque teorizara sobre las virtudes del ácido, le tenía pavor, y sólo fumaba porros por convención social: su gusto se inclinaba exclusivamente hacia los fármacos. Le gustaba la precisión de los fármacos, la relativa constancia de sus efectos y las posibilidades de combinación que ofrecían a un conocedor. En Blade Runner había dotado a los futuros hogares americanos de un ordenador que, conectado a las neuronas del que lo utilizaba, le permitía elegir su propio humor mediante todo un catálogo de posibilidades. Se programaba el aparato para despertar con la alegría que muestran los protagonistas de los anuncios de colchones o las bebidas para el desayuno. En el caso de una disputa conyugal, se podía elegir entre un depresor talámico que calmara el enfado o un estimulante que exacerbara suficientemente los ánimos como para salir victorioso de la disputa. Si persistían dudas, era posible recurrir al programa «Espíritu de decisión», que decidía. Algunos consumidores exigentes compraban programas piratas que contenían opciones como «Depresión y mea culpa estéril», que luego podían corregir con «Descubrimiento de las múltiples posibilidades que reserva el futuro y recuperación de la confianza en la vida».

Así era como Dick utilizaba las pastillas. Un puñado de anfetaminas lo convertían, durante una noche, en un espléndido invitado, y con una caja grande, parecida a la que había robado del baño del obispo, podía escribir, sin dormir, una novela en dos semanas. Sabía que esos excesos se pagaban con largos períodos de depresión, cuando no con síntomas claramente psicóticos: problemas de percepción, pérdidas de memoria, pánico, pulsiones suicidas, pero con una buena gama de sedantes y tranquilizantes, en general era posible salir a flote. Sabía que Palmer Eldritch lo esperaba, agazapado, en el fondo de esos estados de ánimo, pero ésa era la regla del juego, el contrato que no se discutía. Sabía, o al menos intuía, que nunca se puede saber todo, que en ese tipo de contratos siempre figuran cláusulas en letras pequeñas que un día hubiese tenido que leer, pero era demasiado tarde para volver atrás, había convertido su organismo en una coctelera de sustancias químicas y su problema se limitaba a encontrar algo con que llenarlo, para poder enfrentarse a la vida, cuyas circunstancias, aun las más favorables, requerían ahora de un coadyuvante, además de otras chucherías para los efectos secundarios.

Se procuraba las pastillas a través de una media docena de médicos, a los que, sabiendo exactamente lo que quería, recitaba los síntomas con convicción para obtener una u otra receta. También cambiaba de farmacia; es más, mandaba a Nancy, que, entre un porro y otro, trazaba alrededor de la casa círculos cada vez más amplios. Pero no le bastaba: necesitaba comprar en la calle, a los camellos que saben muy bien que los fármaco dependientes son, junto a los heroinómanos, los más dependientes de las drogas y, por consiguiente, los más vulnerables y los más fáciles de engañar. La incertidumbre sobre la calidad de los productos comprometía el control que él se jactaba de ejercer sobre sus mezclas. La creía responsable de esa suerte de petrificación de la escritura que tanto lo había impresionado al releer Faith of Our Fathers, y que le inspiraba recelo hacia cualquier forma de ficción, como si fuera una vieja triquiñuela de la que un enemigo invisible se servía para que saltara a la vista de todos lo que para él era una trágica evidencia: que era un autor acabado, la sombra o el replicante de sí mismo. Sufría también crisis de paranoia cada vez más frecuentes, que atribuía a las mismas inmundicias y a los mismos enemigos que le vendían los fármacos. Al menos así las interpretaba en los momentos de lucidez, aunque esto no cambiara mucho las cosas, como lo observa el médico al que un paciente, en una historia que a Phil le gustaba contar, decía: «Doctor, creo que alguien mezcla en mi comida una substancia que me vuelve paranoico».

Todos saben que los paranoicos también tienen enemigos, y Phil, como en la época de su divorcio con Anne, tenía además sus problemas. Por modestos que fueran sus ingresos, se las había ingeniado para eludir al fisco, que, un buen día, le cayó encima. Para un hombre temeroso de cualquier forma de autoridad y que sufría de un incurable complejo de culpabilidad, este incidente tomó ribetes de catástrofe. Además, el interés del gobierno por sus ingresos se manifestó en la primavera de 1968, poco después de que la revista de izquierdas Ramparts publicara una petición, que él había firmado junto a un centenar de autores y editores americanos, exhortando a la gente a no pagar los impuestos creados para la guerra de Vietnam. Coincidencia o no, no hacía falta mucho más para despertar sus atávicos terrores: detrás de la máscara del fisco, la CIA, el FBI y el mismo Edgar Hoover, iban en pos de su pellejo. O peor aún: de su alma. Los camellos que le vendían los fármacos trabajaban para ellos, y los médicos seguramente también. Estaban haciéndole un lavado de cerebro sin que él lo advirtiera. Pronto habría cambiado, se volvería reaccionario, amaría al Gran Hermano del momento, que desde hacía poco era su viejo enemigo Richard Nixon, detestaría a todos los marginados, no creería más en Dios, sino en John Birch o Gayelord Hauser, y lo más horrible de todo es que se sentiría perfectamente feliz así. Equilibrado, satisfecho consigo mismo, lo contrario del desecho humano que era en aquel momento y del que ni siquiera se acordaría, ni él, ni los demás, pues ellos también serían sustituidos. Quizá él ya había sido sustituido y le concedían esas angustias por amor al realismo, para que siguiera creyendo que era él mismo. Convencido de esto y persuadido de que le nacían de lo más profundo de su alma y de su sufrimiento, escribía libros sutilmente programados por la propaganda, que se servía de su apariencia subversiva para hacer pasar, de contrabando, un mensaje alienante. Tal vez, sin que el ni sus lectores se dieran cuenta, sus libros, a un nivel subliminal, decían sólo una cosa: «¡Adelante amigos, masacren a los amarillos, arrójenles toneladas de napalm en la cara, denuncien a los rebeldes, a los drogados y a los malos ciudadanos!». Y esto hubiese podido explicar el disgusto que sentía por sus obras recientes. Aunque también era posible que lo persiguieran y quisieran neutralizarlo porque, sin saberlo y habiendo creído dejarse llevar por la imaginación, había descubierto y descrito en un libro algún secreto vital, cuya divulgación amenazaba el poder de los poderosos.

Empezó a hurgar, en la pila de libros de bolsillo de tapas coloridas, sus obras completas, buscando el secreto que su clarividente ignorancia le había revelado. Después de una selección exhaustiva, sus sospechas cayeron sobre Faith of Our Fathers, la historia del alucinógeno que es mezclado con el agua del grifo para que los ciudadanos ignoren lo monstruoso que es el ser que los gobierna. También recayeron sobre una novela escrita unos años antes, La penúltima verdad, en la cual se les hace creer a los hombres que se refugian y desloman en las entrañas de la tierra, verdaderos nibelungos modernos, que una guerra química está librándose en la superficie; cuando en realidad se trata de una pandilla de dirigentes sin escrúpulos, amos del simulacro televisivo, que quieren ser los únicos en disfrutar de ese espacio vital. ¿Y si las imágenes de Vietnam que aparecían en la televisión fueran rodadas en un estudio con balas de fogueo, maquetas y ketchup? ¿Y si la guerra de Vietnam no existiera realmente? ¿Y si nada en el mundo existiese, aparte de la habitación en la que se encontraba, aparte del cuerpo grande y prematuramente envejecido que él miraba, aterrado, en el espejo y al que debía llamar «yo»?

«Doctor, creo que me estoy volviendo loco. ¿No tendrá usted unas pastillas para ayudarme?

»¿Qué efecto me harán? Me volverán normal, ¿verdad? ¿Inofensivo? ¿Conforme? ¿Devorarán mi alma? Yo a usted lo conozco, conozco sus métodos. Figúrese usted que a mi ex mujer le he hecho la misma broma. No, yo no he nacido ayer, usted no me hará tragar esas porquerías.

»Pero, en todo caso, doctor, necesito algo. No puedo seguir así. Voy a volverme loco. Moriré. Moriré loco, eso es lo peor de todo, sin tener la certeza de haber muerto de verdad. Veré la Realidad última, esa que san Pablo dice que vemos cuando morimos, sin saber si soy o no la víctima de una ilusión.

»Tengo miedo.»

En uno de sus libros había acuñado una palabra, gubble, para designar el estado de descomposición, podredumbre y caos hacia el que tienden todas las cosas bajo el efecto de la entropía. Su vida se precipitaba a toda velocidad hacia el gubble. Pero ¿qué quería decir «su vida», cuando ya no estaba seguro de que fuera suya, ni de estar vivo?

Quería decir, como siempre, la máquina de escribir, las teclas que se hundían, QWERTYUIOP. Empezar un nuevo libro, el trigesimosegundo o trigesimoquinto, había perdido la cuenta, pero sabía que tenía que hacerlo, para ganar dinero, y porque si no ¿qué más podía hacer? Para esto debía sobreponerse al rechazo que le inspiraba su estilo, tan seco que temía ver las palabras desmoronarse, desplomarse hechas polvo sobre el papel: una sintaxis pobre, repetitiva, puramente lógica, sintaxis de androide; un vocabulario cada vez más abstracto, sin calidez ni sorpresa, nada que fuera sensitivo, nada que evocara el espesor sensual del mundo; nada de vida, sólo frases, ni siquiera frases, palabras, ni siquiera palabras, letras que se derramaban mecánicamente sobre la página y se aglutinaban más por reflejo que por un diseño preciso, así como deben aglutinarse y ordenarse en columnas los miembros de un termitero que ha sido gaseado, y que, aunque agonicen, reproducen las figuras programadas por sus genes.

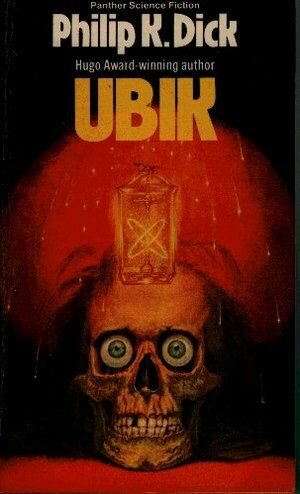

Estimuladas por esa rutina subcortical y por algún psicofármaco, las termitas se aglutinaban, ciertamente no para dar vida a personajes, sino nombres a zombis. Encontrar nombres, encontrar tics indefinidos para animar esos nombres, era ya una manera de empezar. Dick tenía una teoría según la cual al protagonista principal le beneficiaba llevar un nombre plurisilábico, mientras que el eterno pobre diablo depresivo debía contentarse con dos silabas, incluido el nombre de pila. Ejemplo: Phil Dick. Así pues, esta vez habría un Glen Runciter, el jefe, y Un Joe Chip, su subordinado, un pelagatos al que siempre le faltaba una moneda para hacer funcionar la cafetera, abrir el refrigerador o la puerta de su casa, y hubiese tenido que vérselas, cada mañana al despertar, con inflexibles robots domésticos para obtener un crédito: era un truco excelente para caracterizar a alguien, hubiese podido servirse de él durante todo el libro sin avergonzarse. Nada mejor que ese tipo de hallazgos modestos. Para dejar un libro con piloto automático: las termitas se activaban solas. También era posible introducir en los programas de las termitas instrucciones del tipo: describa la ropa que lleva cada personaje, incluidos los personajes secundarios, sin olvidar que la historia tiene lugar en 1992. Resultado: pantalones ajustados de vicuña sintética, chalecos de piel de wub adornados con fragmentos de meteoritos, saris de seda de araña, camisetas de cáñamo marciano con un retrato anamórfico de Bertrand Russell…, ésas eran las burradas que sacaban de quicio a Anne y, en general, justificaban el desprecio visceral que los lectores cultivados sentían por la ciencia ficción.

«Defienda su intimidad. ¿Lo sintoniza algún extraño? ¿Está usted realmente a solas? Cuidado con los telépatas, pero también con los precognitores. ¿Predice sus actos alguien que usted no conoce? Termine con su inquietud: acudiendo a la organización de previsión más cercana podrá saber si es usted víctima de una intrusión no autorizada y, siguiendo sus instrucciones, la organización se encargará de eliminar tal intrusión… a un precio asequible.»

He aquí un anuncio publicitario de la sociedad Runciter, que dominaba el próspero mercado de la protección psíquica. Telépatas, precognitores, antitelépatas, antiprecognitores, había material para armar una trama con la cual consternar a los lectores cultivados, pues su karma quería que recogiera lo que le quedaba de cerebro, que hiciera desfilar a sus termitas para inventar tramas como ésas y que bombardeara a Joe Chip, «medidor de campo psiónico» —una profesión con futuro, ¿no te parece, querida?—. Además de medir los campos psiónicos y de mangar a todo el mundo para sufragar sus pequeños gastos, el jefe le había encargado a Joe Chip que reuniera un equipo de neutralizadores, los mejores, que irían a la Luna a limpiar los establecimientos de cierto hombre de negocios, infectados por diversas variedades de intrusos psíquicos, extremadamente maléficos. El reclutamiento de unos y otros, todos más o menos esquizofrénicos, significaba siempre unas páginas más, y hasta parecía razonable si se piensa en ciertas películas tan cacareadas, como los Siete mercenarios, que no cuentan sino eso, a saber, cómo se forma la banda, y, en cuanto a su misión, se la despacha rápidamente, con algunos disparos formales intercambiados antes de los créditos finales. No, él, escrupulosamente, enviaba en cambio su pequeño mundo de tarados a la Luna, donde poderes y contrapoderes, según los acuerdos, debían enfrentarse. Tenía algunos apuntes, garabateados en un trozo de papel con su escritura cada vez más temblorosa, un esquema vagamente bosquejado con una chica de ojos negros, pérfida como le gustaban a él y a Joe Chip, que se revelaba capaz de hacer volver a todos a su pasado, en un universo alternativo del que no se podía salir, a no ser que fuera en las condiciones que ella imponía y sin que nadie supiera adonde iría a parar: una especialidad de la casa.

Normalmente, las termitas hubiesen debido salir del apuro, dado que habían ejecutado diez veces un programa similar. Pero algo pasó: de pronto Dick comprendió que la undécima no iba a funcionar. Basta. Era inútil insistir. De nada servía amontonar una palabra sobre otra, como amontonaba Legos en su infancia. Éstos se derrumbaban con una obstinada hostilidad que lo dejaban pasmado, como las palabras y las letras en aquel momento, que eran más hostiles aún: inertes. Muertas. Sus zombis se quedarían para siempre en la Luna, temblando de frío bajo sus disfraces de piel de wub. El termitero, cuyos últimos movimientos reflejos hubiesen podido darle, con la ayuda de algunas pastillas, la ilusión de arrancar de nuevo, se había inmovilizado. Las termitas estaban muertas. Dicen que las células del cerebro empiezan a morir, por millares cada día, a partir del momento en que nacemos. Quizá las suyas estaban todas muertas. Quizá él estaba muerto.

Esquirlas de pensamiento nadaban dentro de su cerebro como peces en un bocal de agua estancada. Tenebrosas aversiones, vagas inquietudes, recuerdos de recuerdos dolorosos. Cuando, por casualidad, volvían a asomar a la superficie, un destello de miedo se difundía en él, recorriendo su red nerviosa casi desconectada del todo. Como en la sala de espera del dentista, cuando era niño, y, en el momento en que el ayudante abría la puerta, él pensaba: «Ya está, sucederá lo que me he pasado la vida temiendo que sucediera».

Quizá pensamos eso cuando morimos.

Un día, en una revista, había leído un artículo sobre la criogenia que consiste en conservar a los muertos congelados, en lugar de enterrarlos, hasta el día en que la ciencia sea capaz de devolverlos a la vida. Walt Disney, según parece, contaba con ella para hacerse inmortal. También era posible hacerse congelar poco antes de que acaeciera la muerte clínica, de manera que se pudiera conservar una mínima actividad encefálica, cosa que evidentemente aumentaba las posibilidades de despertar algún día. Sentado frente a su máquina de escribir paralizada, de espaldas al monstruoso archivador que contenía sus tesoros, Dick imaginó, sobre la pantalla negra del monitor ubicado en la cabecera de un cuerpo congelado, el centelleo silencioso del electroencefalograma: casi plano, pero no del todo. ¿Qué podía corresponder a esas vibraciones apenas perceptibles, en el cerebro de una persona conservada en semivida? ¿Eran sueños, fragmentos de pensamiento, imágenes que vagaban a la deriva en la oscuridad? ¿Un residuo de conciencia? ¿Algo que persistía, confusamente, en percibirse como un «yo» y en representarse un espacio, un tiempo, límites, la propia condición? Quizá, en el fondo de ese coma, alguien o algo que había sido alguien se veía bajo la forma arbitraria de un autor de ciencia ficción con el cerebro derretido, perseguido por el fisco, aniquilado por la entropía, sentado frente a una necrópolis de letras que se negaban a hacerse cargo del destino de Joe Chip y sus compañeros. Al fin y al cabo, ellos también podían morirse. Nadie los lloraría y no faltarían ocasiones, si es que las estaciones lunares eran tan peligrosas como él las pintaba. Cualquier cosa era buena para poner punto final al libro, en la página ochenta. Hubiese bastado con que el anfitrión del grupo, el dueño de los establecimientos, se presentara a darles la bienvenida y, sin dejar de sonreír, se elevara hasta el techo como un globo enorme.

Que ese globo resultara ser una bomba humanoide de auto-destrucción.

Y que detonara.

Cae el telón.

Al disiparse el humo, todos se palpan, atónitos de seguir con vida. Sólo Runciter, el jefe, se encuentra gravemente herido. Joe Chip y los demás lo transportan, huyen de la ratonera con una inexplicable facilidad, alcanzan la nave, meten a Runcíble agonizante en una cámara de congelación y se largan hacia la Tierra, más exactamente, hacia el moratorio de los Amados Hermanos, donde Runciter es criogenizado a toda mecha. Una vez desmovilizados, Joe y sus camaradas de equipo intentan en vano saber qué les ha pasado, encontrarle un sentido a esa absurda emboscada. Todo parece indicar que se han salvado, pero esto es extrañamente más inquietante aún. «Es como si alguna fuerza maligna nos tomara el pelo —piensan ellos— dejándonos corretear alocadamente como ratones sin cerebro. Le servimos de diversión, se entretiene con nuestros esfuerzos. Pero cuando hayamos llegado demasiado lejos, cerrará el puño sobre nosotros y arrojará nuestros cuerpos mutilados sobre la cinta transportadora.»

Mientras discuten, Joe saca un cigarrillo del paquete. El cigarrillo, seco, se le deshace entre los dedos. «Qué extraño —suspira Wendy, la joven de la que está enamorado—. Me siento vieja; soy vieja. Los cigarrillos son viejos. Todos somos viejos por culpa de lo que ha sucedido.» Para tranquilizarla, le sirven un café. Pero el café sabe a ceniza. Un moho blancuzco, infecto, flota en su superficie. Los distribuidores automáticos no aceptan las monedas que tienen en sus bolsillos: en lugar de la efigie familiar de Walt Disney, las monedas que ellos tienen llevan la de George Washington, que desde hace treinta años están fuera de curso. Poco después hallan en el fondo de un ropero, acurrucado, atrofiado, momificado y envuelto en jirones de tela, el cadáver de la dulce, tierna y cálida Wendy. Algo atroz está sucediendo, y lo peor de todo es que este algo no es ni siquiera coherente. Sería espantoso, aunque comprensible, que se tratara de un efecto retardado de la bomba que sorprendió al grupo en la Luna. En ese caso ellos hubiesen tenido que ser las únicas víctimas, y, sin embargo, el mundo que los rodea también parece afectado. Todo parece no sólo envejecer, sino también retroceder, volver a formas anteriores. Un proceso caprichoso, carente de cualquier exigencia lógica, tiende a arrastrar indiferentemente a los objetos hacia su polvo final o su magma original, y a las criaturas vivientes hacia el cadáver o el embrión, el más allá o el más acá de la vida. Una mujer joven se transforma en momia, un cigarrillo en polvo; las monedas, en cambio, se revelan fuera de curso, la guía telefónica caduca, y un televisor se convierte en una radio anterior a la guerra. «Quizá sea éste —piensa Joe—, esta sensación de incertidumbre hasta en la disgregación, el signo de la muerte que avanza.» No sólo la entropía, sino la incoherencia. Como si una monstruosa rata de laboratorio, decidida a vengar el sufrimiento de su raza se divirtiera cambiando continuamente las reglas del juego para torturarnos mejor. Dondequiera que pongas el pie, el terreno está minado, pero de una manera distinta. Un golpe de envejecimiento acelerado, un golpe de regresión; y a veces nada de todo esto. Subes a un ascensor, un ascensor ultramoderno, y éste puede transformarse en un aglomerado de metal y plástico fundidos, en una vieja chatarra del siglo pasado, guiada por un ordenanza extrañamente parecido al niño que eras, o bien puede empezar a bajar, sin que puedas detenerlo, muchos pisos más de los que tiene el edificio, decenas, centenares de pisos, y de sólo pensarlo, sin siquiera poder imaginar lo que te espera abajo, preferirías quizá que esa bajada continuara para siempre.

¿Es posible que no exista nada más? ¿Un refugio? ¿Una potencia más poderosa que la que nos atormenta? ¿Un Dios de amor que esté por encima de este sádico demiurgo?

¡Libera me, Domine!

Y entonces algo ocurre. Algo se manifiesta. Algo, o más bien alguien. La efigie de Runciter aparece en una moneda. La voz de Runciter, congelado en una cámara criogénica, en el moratorio de los Amados Hermanos, llega hasta Joe, lejana, entre las interferencias de un teléfono aún no retrogredido. Y al acompañar al baño a uno de sus compañeros agonizantes, literalmente devorado por la muerte bajo su mirada, Joe descubre encima del urinario un grafito firmado por Runciter:

YO ESTOY VIVO Y VOSOTROS ESTÁIS MUERTOS.

Entonces intuye la verdad: es él, Joe, el que ha muerto en la Luna. Él y sus compañeros. Todos han sido situados en estado de semivida. Sus cuerpos descansan en los ataúdes criogénicos. De sus conciencias sólo subsiste un vestigio, el palpitar casi imperceptible del encefalograma. Vistos desde afuera, casi nada, parecería un largo coma atravesado de sueños confusos. Pero desde adentro, los sueños confusos son esta pesadilla en la que sus vidas, y quizá algo más que sus vidas, están en juego, amenazadas por algo terrible. Es lo que Runciter inexplicablemente ha entendido. Runciter, que ha sobrevivido y que, inclinado sobre sus cuerpos inertes, lucha para contactar con ellos y ayudarlos.

Se sirve de todos los medios para entrar en el mundo errático de los semivivos. Joe, desanimado por la muerte de su compañero, enciende el televisor en la habitación del hotel donde se ha refugiado y se encuentra con la publicidad de un nuevo producto para la casa, recomendado con brío de veterano profesional por el mismo Runciter:

«¿Está usted cansado de tanto olor a grasa quemada? ¿Un sabor a col hervida se ha apoderado de sus alimentos? ¿No consigue usted librarse de ese viejo olor a podrido? ¡Ubik puede cambiar todo esto! (Enarbola un aerosol de vivos colores.) Una pulverización de Ubik modelo económico, y usted ahuyentará todos sus temores obsesivos de que el mundo esté convirtiéndose en leche cortada, en televisores anticuados y en ascensores de otras épocas, sin mencionar otras manifestaciones de degeneración aún no acaecidas. Debe usted saber que esta decrepitud es una experiencia normal para muchos semivivos, particularmente en los casos en que se amalgaman varios sistemas de memoria, como es el caso de su grupo. ¡Pero con el Ubik nueva fórmula, más potente que nunca, todo esto cambiará!».

Y, con una sonrisa comercial, Runciter desaparece. Joe se pone, pues, a buscar el milagroso aerosol, el único remedio contra la entropía. Por desgracia, cuando consigue encontrarlo, es bajo la forma de un elixir de farmacia del todo ineficaz, tremenda ironía: la substancia capaz de detener el proceso regresivo también se somete a él.

Cuando se le ocurrió esta idea, Dick se asustó. Porque esta substancia milagrosa que había presentado, mediante una paradoja pertinente, como un producto de consumo ordinario imposible de hallar, no sólo representaba para él las pastillas capaces de devolverle el dominio sobre las cosas, sino que tenía un significado mucho más profundo, era la fuerza salvadora que nos arranca de las fauces de la entropía, de la perversidad del demiurgo y de la muerte.

Se había divertido, cada uno divierte como puede a sus propias termitas, escribiendo como epígrafe para cada capítulo del libro un eslogan publicitario que elogiaba, como Runciter, las múltiples virtudes del producto:

La mejor forma de pedir una cerveza es pedir Ubik.

Ubik Instantáneo tiene el rico aroma del café recién molido.

¡Ubik le pondrá en forma al instante!

Si los apuros monetarios le quitan el sueño, hágale una visita a la señorita de Ahorro y Crédito Ubik.

El nuevo sujetador Ubik, en sus modelos corto y largo, le hará sentir otra vez el placer de admirar su silueta.

¿Será que tengo mal aliento, Tom? Mira, Ed, si tanto te preocupa, prueba con Ubik, el dentífrico con espuma de acción germicida.

Pero, acercándose al final, en lugar de imitar a Madison Avenue, imitó el prólogo de san Juan (y un poco del primer poema del Tao Te Ching):

Yo soy Ubik.

Antes de que el universo existiera, yo existía.

Yo hice los soles y los mundos.

Yo he creado las vidas y los espacios en los que habitan.

Van donde yo dispongo y hacen lo que yo les ordeno.

Yo soy el verbo, y mi nombre no puede ser pronunciado.

Me llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre.

Soy. Seré siempre.

La idea de la eucaristía lo obsesionaba. Se tomaba muy en serio palabras como: «El que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, tendrá vida eterna». La facultad de decir que un trozo de pan es el cuerpo de Cristo, y de hacer que ese trozo de pan, en ese mismo instante, inmaterialmente pero con toda certeza, sea el cuerpo de Cristo, le parecía la facultad más alta que un hombre podía, no ya poseer, sino recibir: por esto, se desespero tanto cuando el obispo Pike renunció a su ministerio para reciclarse en el «sector privado», como decía. Era, de un modo subalterno y profano, ese misterio del Reino invisible que él mismo había celebrado, el que también había celebrado su doble, Hawthorne Abendsen, el hombre del castillo, al describir un mundo diferente del que veían sus contemporáneos y al afirmar que ese mundo era el verdadero mundo. Y en esto, de una manera misteriosa, imposible de demostrar pero según él cierta, tenía razón.

Dick se reprochaba el sacrilegio de haber descrito, en Palmer Eldritch, una eucaristía negativa. Le parecía que, actuando así, había armado al cruel demiurgo. En medio del colapso psíquico de Ubik, en al que perdía terreno junto a sus personajes, había acabado de inventar, para salvar sus vidas y quizá la propia, un anti Chew-Z, una eucaristía positiva, o sea, la verdadera eucaristía, la única, aunque se presentara bajo la forma irrisoria de un aerosol. Pero él era una Rata incorregible y, en seguida después de haber construido un refugio, necesitaba añadir que éste desembocaba en el centro del subterráneo que conducía al adversario. Ubik existía de veras, y salvaba realmente de la entropía y la muerte, pero el señor de la muerte tenía el poder de someterlo a la entropía.

Escribió el final del libro sumido en el pánico. No es nada más que una carrera enloquecida, constelada de muertos y de metamorfosis atroces, durante la cual Joe Chip intenta, por una parte, apoderarse de un aerosol de Ubik no retrogredido y, por otra, de identificar a los poderes que se disputan los limbos. «Yo no creo —piensa él— que nos hayamos encontrado ya cara a cara con nuestro adversario, ni tampoco con nuestro defensor.»

Dick se preguntaba qué rostro debía darle al Defensor, del que Runciter no es más que su representante: jóvenes mujeres caritativas atraviesan la semivida, portadoras de Ubik y de frágiles esperanzas, antes de desvanecerse en un soplo. Estas mujeres dejan muy pocos recuerdos. Pero él sabía muy bien, por otra parte, a qué se parecía el Adversario, pues se había cruzado varias veces, en sueños, con su mirada ansiosa y cruel de roedor psicotico. En Ubik le atribuyó el nombre de Jory. Es un niño muerto a una tierna edad y depositado en estado de semivida en el moratorio de los Amados Hermanos. Dotado, gracias a su juventud, de una energía encefálica mayor que la de los ocupantes de las otras cajas, se aprovecha de la fusión de sus flujos mentales para devorarlos, literalmente, como un emisor de radio más potente que los otros devora a sus vecinos de frecuencia. Plasma el universo en el que se mueven sus conciencia para luego, según su fantasía, torturarlos, trastornarlos o atraerlos hacia un rincón de la inmensa tela que ha tejido para ellos. Muerto, él sobrevive y acrecienta la potencia de la muerte absorbiendo la vida que les queda a los muertos. Aquel niño había formado parte de una pareja de mellizos. Era un libro imposible de terminar. Dick, en general, tenía muchas dificultades para escribir la palabra «fin», pues no conocía el final de las historias que contaba. Decidir quién era el ganador, entre Jory y Ubik, le era imposible. Simplemente porque no lo sabía.

El I Ching, que no usurpa su fama de sabiduría, se niega a dar ese tipo de respuestas. Si hubiese sido un cristiano ortodoxo, hubiese pensado que, sin duda, al final la luz vencía. Quería creerlo, hubiera dado su vida y tal vez hasta su alma por creerlo. Pero algo más profundo en él, creía, en contra de su voluntad, en las tinieblas eternas, en el triunfo, no de la nada, sino de la muerte viviente. No se trataba de la nada, cosa que lo hubiese reconfortado, sino de algo o alguien que era nada y que desde su nacimiento se había convertido en la mitad de sí mismo y que lo atraía irremisiblemente para devorarlo.

Una vez alcanzado el número reglamentario de palabras más allá del cual su programa ya no funcionaba, recurrió a una vieja astucia de Rata, el encuadre final que permite concluir sin concluir. Se daba casi por descontado que, desde la mitad del libro, Joe y lo que quedaba de su equipo se encontraban en el limbo y Runciter en la vida, en un mundo «externo» que se había vuelto prácticamente irreal, pero ajeno tanto a los caprichos de Jory, el devorador de almas, como a la influencia salvadora de Ubik. Y, de hecho, en el último capítulo encontramos a Runciter en el vestíbulo del moratorio. Pero he aquí que, al ir a tomar una taza de café, Runciter saca del bolsillo una moneda y el distribuidor automático no la acepta. La examina: lleva la efigie de Joe Chip.

El año 1968 fue también el año de la película de Stanley Kubrick 2001: Odisea en el espacio. Dick, como todo el mundo, la vio y quedó especialmente impresionado con la escena en la que el cosmonauta desconecta el ordenador HAL 2000, afectado de locura homicida. La voz sintética, tan fría y serena, se vuelve cada vez más grave, como cuando se hace girar un disco a una velocidad equivocada, y, extrañamente, cada vez más humana, patética, conforme sus circuitos son destruidos. HAL, consciente al comienzo de lo que está sucediendo, amenaza, suplica para ser salvado. Poco a poco, el inmenso cerebro electrónico dentro del cual el cosmonauta realiza su obra de muerte pierde el contacto con sus propios componentes. La conciencia reflexiva que le hubiese permitido superar sin mayores dificultades el test de Turing lo abandona y, sin embargo, subsiste lo que se considera como propio del hombre, lo menos accesible a una máquina: el sufrimiento. Después hasta el sufrimiento desaparece, o bien pierde la facultad de expresarse, sólo se oyen frases incoherentes, fragmentos de canciones escapadas de los devastados archivos de la memoria. Después nada más.

Los libros que Dick escribió a finales de los años sesenta hacen pensar en todo esto.

En Laberinto de muerte, vemos a un grupo de personas, matándose entre sí y extraviadas en un planeta hostil. En el último capítulo descubrimos que se trata de los pasajeros de una nave espacial llamada Persus-9, que un error de programación condena a un viaje sin fin, y, por lo tanto, a la cohabitación hasta la muerte del último de los pasajeros. Para soportar el transcurso del tiempo, para soportarse mutuamente, los pasajeros se evaden, sin abandonar sus literas, a universos artificiales, poliencefálicos, que el ordenador de a bordo programa para ellos. El planeta en el que está ambientada la novela es uno de esos universos, que transpone uno a uno los datos del universo real (no es del todo cierto que sea real; quizá se trate, una vez más, de una realidad penúltima). El mismo ordenador es representado como una bestia monstruosa, una especie de esfinge local que responde a las preguntas con aforismos inspirados en el I Ching y termina estallando cuando uno de los personajes, al que inexplicablemente se le ha ocurrido esa palabra, le pregunta qué significa Persus-9. Dick siempre intentaba formular esa única pregunta, la que hace estallar a Dios o bien lo obliga a revelarse, pero ésta ya no era más que un tic, un nudo molesto en la madeja del programa que las termitas desovillaban. Lo mismo puede decirse de la estructura teológica del libro. Porque el ordenador de a bordo, procurando dar una apariencia de sentido al universo que visitan, ha fabricado, a partir de las informaciones que los pasajeros le han dado sobre sus distintas creencias, una religión de síntesis, que en realidad era el fruto de las conversaciones que Dick había tenido con el obispo Pike en los meses anteriores.

Coincidencia o sincronicidad junguiana, Dick se enteró de la muerte de este último mientras escribía este libro de agonía. Agotado por sus duelos, de vuelta a la vida secular, decepcionado por el fracaso de su presunto best-seller sobre la comunicación con el más allá, el ex prelado había creado, en colaboración con el mundo de los negocios californiano, una Fundación para la transición religiosa, cuyo objetivo era hacer que la humanidad afrontara la Era de Acuario con una religión adulta, universal, reuniendo lo mejor de los distintos cultos que la habían precedido. Para saber quién sería admitido al banquete, hacía falta resolver la cuestión pendiente sobre la «autenticidad» del cristianismo. Por este motivo, Pike había ido a investigar in situ, en Israel, esperando descubrir en el wadi de Qumrán, el lugar de culto de los esenios, si el llamado Jesús podía o no ser considerado como el Cristo, el ungido, la Palabra y el Hijo de Dios, y como tal participar de la «transición» en curso. Contaba con él para dar una respuesta sobre el hongo alucinógeno que tal vez seguía creciendo en las cavernas que dominaban el mar Muerto. Al día siguiente de su llegada a Jerusalén, en septiembre de 1969, se adentró en el desierto de Judea con un coche alquilado, dos botellas de Coca-Cola y un mapa que fue hallado una semana más tarde desplegado sobre el asiento delantero derecho. Hicieron falta unos días más para hallarlo a él, muerto de hambre y de sed, en la arena. Durante la búsqueda, se habían formado grupos que rezaban, que imploraban a Dios, a Jim Jr. y al famoso médium Edgar Cayce: «La Trinidad más conmovedora de la que he oído hablar», escribió Joan Didion en un artículo sobre el difunto obispo.

Poco antes que Pike, Anthony Boucher también había muerto de un cáncer. Dick no lo veía desde hacía diez años, pero lloró por aquel hombre afable y caritativo que había sido su guía de juventud y que le había mostrado que era posible ser al mismo tiempo un escritor de ciencia ficción, un católico devoto, un melómano y una persona justa. Después murieron sus dos gatos. Tricky Dick conquistó la Casa Blanca y Tim Leary fue encarcelado. Desde Haight-Ashbury sólo llegaban voces de viajes que acababan mal y de criminalidad. Y, cuando el 9 de agosto de 1969 anunciaron la matanza de Cielo Drive, que costó la vida a Sharon Tate y a sus amigos, todo el mundo se horrorizó pero nadie se sorprendió: alguna vez tenía que pasar, se pensaba.

Ese invierno, el abuso de anfetaminas envió a Dick al hospital, donde le diagnosticaron graves lesiones renales y de páncreas. Empezó a escribir una novela de la que sólo conocía el título, inspirado en el que se había convertido en su músico preferido, John Dowland: sus arias y obras para laúd son la expresión más conmovedora de la melancolía isabelina. Al comienzo de Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, un hombre despierta despojado de su identidad. Nadie reconoce a este individuo que un día antes era famoso, sus papeles no corresponden a nadie, todo rastro de él ha desaparecido. Ya no es nada.

A principios del verano de 1970, Dick abandonó el libro. Había pensado cien veces que esto pasaría algún día, y ahora acababa de suceder: no podía escribir más. Ni una palabra, ni una letra. La termitera estaba realmente muerta.

Sin medios de subsistencia, solicitó el welfare.

Nancy no soportaba más sus crisis, sus historias de drogas, su miedo a la locura. Sentía que ella misma volvía a hundirse en su vieja depresión. Se marchó en septiembre, llevándose a Isa con ella. La niña, que tenía tres años y medio, vio a su padre a través del cristal trasero correr detrás del coche, vio su imagen haciéndose cada vez más pequeña, después el coche dobló la esquina y no lo vio más.

Pablo Paz nació en Lowell, Massachusetts en 1992. El más joven de tres hermanos, asistió a la escuela católica local y recibió una beca para estudiar en la Universidad de Columbia, donde conoció a varios amigos que después alcanzarían la fama. En el segundo año de universidad abandonó todo para dedicarse a viajar y a escribir. En estos momentos reside en Santiago de Chile.